摘要:随着时代推进,广州这座城市变得越来越大,也越来越现代化。当越来越多广州人的下一代已经不会讲广州话,当越来越多熟悉的街巷社区消失于城市拆迁建设之中,西关就成为了我们回不去的地方,也成了挥之不去的乡愁……

我虽然是在东山出生的,但我的童年,其实是在西关度过。每逢周末或者假期,我都会跟着妈妈回到多宝路外婆家。那时的西关,对我来说不是历史名词,也不是文化符号。它就是生活本身。不过,有趣的是——尽管我在西关长大,但对西关的认识其实和很多老街坊一样:一知半解,甚至以讹传讹。

直到后来,我接到新世纪出版社的邀请,创作《童行永庆坊》——这套关于广州西关历史文化的有声绘本。那段时间,我才第一次真正坐下来,把自己从小习以为常的那些地名、故事、人和语言,一条条重新查证、梳理、厘清。这时候我才发现:原来我们很多以为“理所当然”的事物,背后常常藏着比想象中更复杂、更有趣的历史脉络。

“广州有西关,那有没有东关、南关、北关?西关是不是等于现在的荔湾区?”上次在广州一间小学做分享,有个同学问了我这个问题。

▲点击观看视频

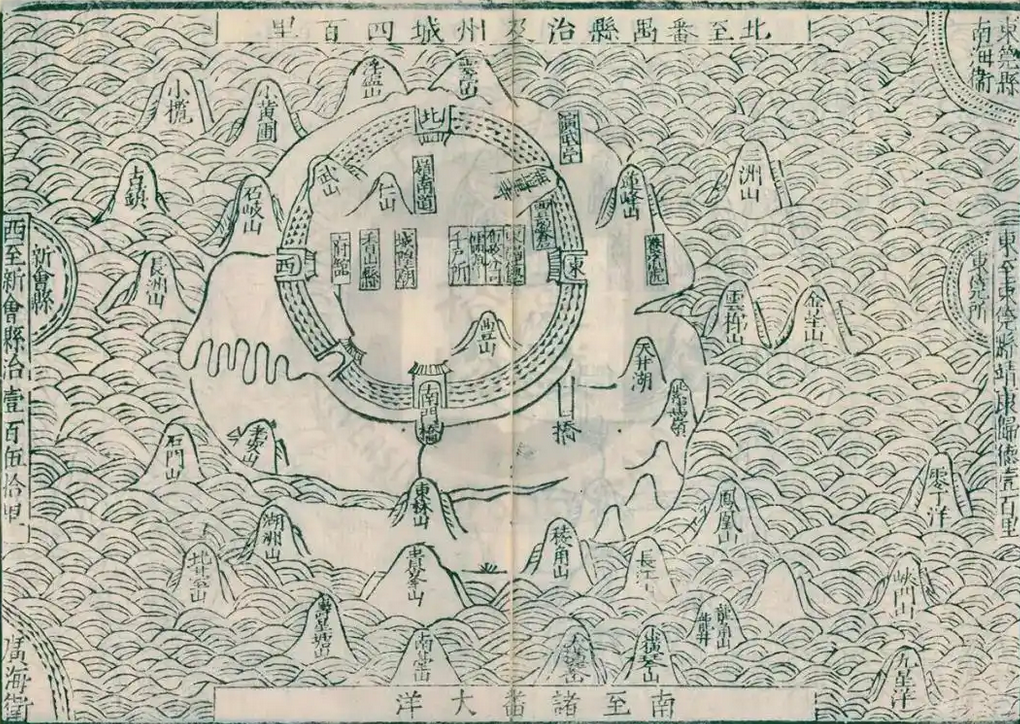

在 1921 年建市之前,广州是一座有城墙包围的城池。它既是广东省的省城,也是广州府的府城,同时还是南海县和番禺县的县城。而“西关”,其实就是城墙西面的近郊地带。所谓的“关”,指的就是城门和关闸,并不是行政区名称。很多人以为“东关”就是“东山口”一带。其实不是。东关的位置在东濠涌以东,也就是今天的中华广场、东较场一带——因为那里已经出了东城门了,而东濠涌就是护城河。现在你仍能在地图上看到“大东门”“东关汛”这些遗留的地名。

至于南关,就是今天的天字码头附近。那一带以前还有个“南关电影院”,巴士站至今也叫“南关”。那为什么偏偏没有“北关”?原因很简单:广州城北是越秀山,古时候人烟稀少。不像东南西三面的城郊,可以形成了一定的聚落。若在清朝,从北门出去,可能要走到三元里,才会看到真正的村落了。所以从历史脉络上说,“北关”这个地方,自然就不存在。在清代,西关通常指:北到西村,东到人民路一带,南面和西面就接近珠江。但不会包含荔枝湾和西村,那些地方在当时仍属于乡村。

过去的西关还细分为“上西关”和“下西关”。东北地势较高,叫上西关;西南较低,叫下西关。不过界线并不算清晰。大概来说,以长寿路为界,北边属上西关,南边属下西关。虽然西关曾经富甲一方,也和东山一样成为广州的重要文化符号,但它从来都不是一个正式的行政区。

清末时,这里属于南海县。1921 年广州市政厅成立后,西关才逐步被纳入市区。1950 年,原“逢源区”与“黄沙区”合并,才有了“荔湾区”。之后城市不断扩张:2002 年并入大坦沙岛,2005 年合并芳村,才形成今天横跨珠江两岸的荔湾区版图。直到 2006 年,《西关传统街区与荔湾区风情保护规划》这份官方文件才第一次正式划定了西关的范围:北到中山八、中山七;东到人民中、人民南;西南直到珠江,并把陈家祠纳入其中。

所以说:荔湾区,是行政区;西关,是文化地理。一个是城市管理需要的划分;一个是广州人心目中留下来的地方记忆。

前几年,荔湾区有过一条旅游巴士线路,以“千年西关发现之旅”作为宣传。但一位乘坐过这条线路的外省游客就问我,她在西关所看到的建筑,大多只能追溯到清代。那——西关真的有‘千年历史’吗?”

▲点击观看视频

其实西关有没有千年历史,要看你用什么角度来衡量。如果从地质角度来说——地球 46 亿年历史,哪里不是“亿万年”?但我们讨论的是“有人类文明的历史”,那就完全不一样了。公元前 214 年,秦灭六国后,再攻下岭南地区,在今天广州中山路、北京路交界处建立了番禺城。这是广州建城历史的开端。

而在那时候的西关一带,直至隋唐之前,基本还是海面、河道、滩涂交替的水岸地带,并没有形成大片可居住的陆地。

比如,古羊城八景之一的“浮丘石”,就在今天西门口、中山七路附近。在古代,它是一块四面环水的小石岛。再比如,下九路北侧的“西来初地”,是为了纪念南北朝时期,天竺高僧菩提达摩东渡中国,在这一带登陆而命名的。这些都说明:那时的西关,更像是江边的一片滩地。

到了隋唐以后,上游不断冲积泥沙,西关一带才逐渐形成了河涌密布的沙洲和沼泽。

但总体来说,地势低洼,常年受洪水侵扰,不适合发展城市。直到明清时期,西关平原的地貌,才慢慢演变成我们今天看到的轮廓。其实,你翻开广东的古地图会发现:整个珠江三角洲,大量土地都是泥沙冲积出来的。像今天的中山市,在清朝叫香山县。嘉庆年间的地图上,它还是一个海岛。所以在明清之前,西关一带的居民大多只可能是围垦的农民、捕鱼的渔民,肯定谈不上什么城市文化。

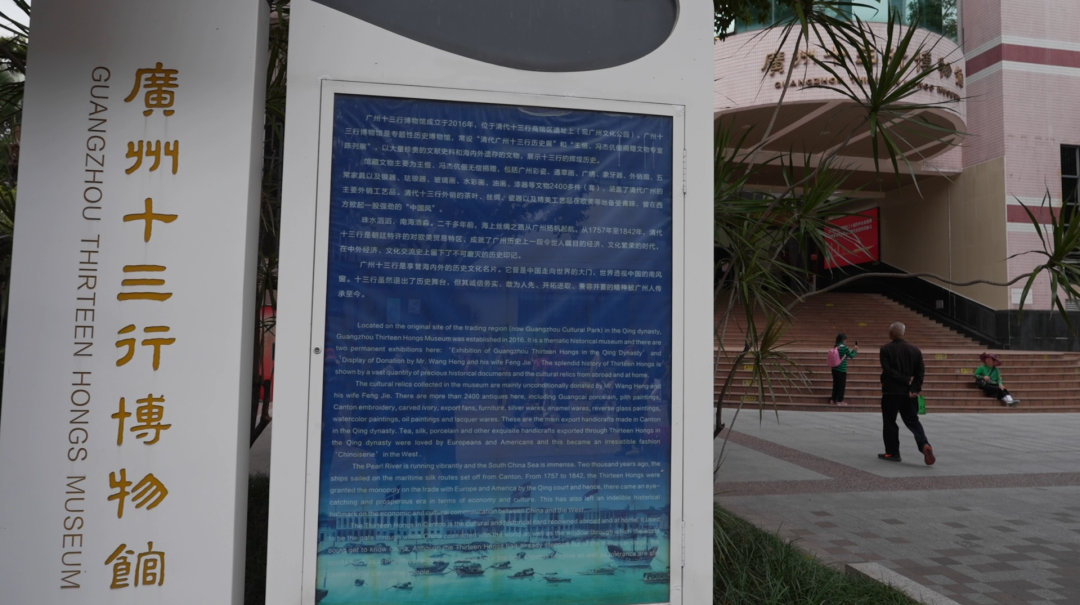

真正让西关“崛起”的,是明清两代实行“一口通商”,全国海运贸易规定只能在广州进行。西关因此迎来了第一次大规模发展。明朝人黄佐曾写道:“东村、西俏、南富、北贫。”意味着,这时的西关一带已经开始繁荣起来了。到了清代乾隆二十二年(1757 年),朝廷进一步下令:洋人来广州做生意,不得进入城内。于是,就在西关城墙外,建立了洋人活动区——也就是后来著名的十三行。

为什么选在西关?因为这里地势平坦、便于建设,且紧邻珠江三条河道交汇的白鹅潭:往东,可以走黄埔港出海;往西,可以进入西江流域到内陆。交通条件优越,是天然的“国际贸易区”。就这样,西关很快成为洋行买办、外贸商人的聚居地,也是外销手工艺加工的中心。整个区域因此迅速富裕起来。

当这里的人富起来以后,衣食住行、文化娱乐自然随之升级,他们的生活品味,逐渐影响了整个广州,甚至影响整个岭南。这,就是后来“西关大屋”“西关小姐”“西关口音”出现的社会基础。换句话说:没有十三行,就不会有我们后来熟悉的那个西关。

有一位看过 TVB 电视剧《东山飘雨西关晴》的香港读者,就在网上问我:“究竟什么人才算‘西关小姐’?她们是不是要嫁给‘东山少爷’,才叫门当户对?”这个问题问得既好玩,又很典型。

▲点击观看视频

正如前面说过,自十九世纪起,十三行成为中国唯一的对外贸易窗口。随着买办、富商、手工业者聚集,西关很快变成广州最富裕、最国际化的社区。那时候广州最显赫的“潘、卢、伍、叶”四大商人家族,为做生意方便,平日也大多住在西关。直至后来西关开始变得拥挤,才开始在河南建别墅。这些洋商买办的女儿,从小生活在华洋杂处的环境里——父母视野开阔,家境优渥,也有机会读书识字、学习洋务。于是,便出现了一个特殊的女性群体:既懂规矩,又懂时髦;既守传统,又接触新观念;既能写毛笔,又能说外语。

广州人便把这类女孩称为 “西关小姐”。后来,这个称呼又慢慢扩大,变成所有生长在西关的未婚姑娘的代名词。

现代不少文艺作品,会把“西关小姐”写成“岭南新女性”的象征。但真实情况,往往比文学作品更复杂。像我自己的外婆,就是一个典型的西关小姐。她出生在一个大家族里——祖父有九房太太,吃饭时要敲钟召集一家人。外婆自小接受良好教育,一手楷书写得漂亮极了,我小时候的毛笔作业,都是她“代笔”。她在女子师范学校毕业,懂英语,还会一些日语。

可是,尽管有这么好的教育背景,她毕业后最终只在一家公司做了半年会计,然后不到十八岁左右就嫁给了我外公,从此专心照顾家庭,一辈子没有再工作。

所谓典型的西关小姐,都只不过是一个时代转型时期的女性群体:外在的新潮与内在的保守并存,既被时代推着向前,也被时代束缚着脚步。那“东山少爷”呢?其实“东山少爷”这个概念,出现得比“西关小姐”更晚。

二十世纪初,广九铁路通车,在大沙头设站,东山庙前直街设铁路道口——于是有了“东山口”。

当时,基督教会在东山一带兴建教堂、学校、医院、慈善机构等,刚好遇上美国排华,于是就吸引了大量归国华侨在此购地定居。东山很快发展成广州第一个带有欧美风格的中产阶级社区。

所谓“东山少爷”,就是来自这些华侨家庭的子弟:不一定特别有钱,但往往受过良好教育,懂英语,懂钢琴,喝咖啡,有文化品味。他们的生活方式,代表着广州最早的现代都市青年形象。不过,我曾经非常尊重的一位媒体前辈,就对这两个称呼特别反感。他多次公开说过:“西关小姐是不正经人家生的私生女。”“东山少爷是军阀生的二世祖。”这些言论就引起文史界很大争议。

他的看法,可能受年轻时“上山下乡”的阶级教育影响太深。但从历史研究的角度来看,这类说法既不严谨,也太武断。

无论是“西关小姐”,还是“东山少爷”,都只是特定社会结构下自然形成的群体象征。他们反映的是广州近代化过程中文化的碰撞和阶层的流动。他们既没有神话般的光环,也不需要被污名化成阶级对立的符号。历史,最怕的就是“浪漫化”与“妖魔化”。反而最值得我们学习的,是那一代人怎样在大时代的夹缝之中成长、挣扎、改变。

在岭南地区,广州话一般是被看作粤语的标准音,所以在广东、广西不同城市,以及港澳的电视电台,粤语播音讲的都主要是广州话为准的。而另外还有很多人认为,最正宗的广州话,应该是以西关音为标准的。有些自媒体博主,甚至有人抛出了与西关音对应的是东山音这一种说法。

那究竟,西关音是不是广州话的标准音,另外究竟有又有没有‘东山音’的呢?”

▲点击收看视频

虽然西关在清末之前只是城郊,但到了近代,因为富商、买办、店铺云集,这里成为一个生活方式、文化习惯都与城内略有不同的社区。那个时候并没有电台电视这些公共媒体,所以当阶层不同、生活环境不同,语言亦自然而然会形成差异。久而久之,“西关音”便成为一种带着独特气质的广州话。这种口音在发音和语法上,都与城内音有些微妙差别。

比如:城内人说“边度”,西关人会说“边处(syu3)”;

城内人说“喱啲”,西关人说“依啲”;

城内人说“瞓觉(fan3)”,西关人讲“瞓(han3)觉”;

城内人说“使用(sai2)”,西关人读作文读音“使(si2)用”;

城内人骂人“死(sei2)人头”,西关人会骂“死(si2)人头”;

城内人问人“要唔要”,西关人习惯问“爱唔爱(ngoi3)”。

语法上也略有不同。比如城内人说“畀个西瓜我”,西关人会说成“攞个西瓜过我”。听起来既文雅又有点特别。

那时候,城内人觉得西关人说话有点作状,于是编了一首童谣来取笑他们:“阿四阿四,攞条锁匙,开个夹万,攞两毫子,买斤荔枝,唔爱黑叶,要爱槐枝。”重点是在齿音那里,但我就学得不是很像了。

这首童谣,一方面是玩笑,另一方面,也说明西关口音在当时的社会辨识度之高。不过,网上有些自媒体后来把“城内音”误称为“东山音”,又或者强行杜撰一种“东山音”出来与西关音与之相对应,这其实是胡说八道的。

东山也是城外地区,发展时间比西关晚得多。后来迁入的,大多是归国华侨,还有铁路局和军区子弟,他们的母语有台山话也有北方话,差异比较大,所以就并没有形成所谓的“东山音”了。

在清末民初,“西关音”一度被认为是广州话里最“体面”、最“富贵”的口音。在省港澳一带,早期聘请电台播音员或者电影配音员,都以西关口音为标准。而直到今天,粤剧舞台上仍然沿用西关口音来念白。

不过,在语言学上,《广州话字典》一般还是以“城内音”为标准音,而“西关音”会被标注为异读音——也就是说,它是常见的民间读法,但并非官方的标准。时至今日,“西关音”已经逐渐淡出了日常生活。你只有在老一辈粤语说书人、或者上世纪的粤语长片里,还能听到那种充满过去时代气息的语调。它是那个时代的声音,也是属于广州人的一份独特记忆。

广州的城门早在一百多年前就拆掉了。但“西关”这两个字,却一直留在许多土生土长广州人的心里面。因为西关从来不只是一个地名。它是一种语言的腔调、一种家族的血脉、一种街巷的生活方式、一种城市的文化印记。

随着时代推进,广州这座城市变得越来越大,也越来越现代化。当越来越多广州人的下一代已经不会讲广州话,当越来越多熟悉的街巷社区消失于城市拆迁建设之中,西关就成了我们回不去的地方,也成了挥之不去的乡愁。因为那里既是广州的过去,也是我们自己的过去。各位自己友,你们有没有在西关生活过呢?你对西关又有些怎样的印象呢?

原创文章,作者:劳震宇,如若转载,请注明出处:《西关:广州人回不去的乡愁?》https://news.gznf.net/story/161327.html

评论